Бишкекский транспортный коллапс: почему город вязнет в пробках и зачем ему предлагают «рецепты» Алматы?

Бишкек не справляется с транспортной нагрузкой: автомобильные заторы, запаркованные улицы и переполненный общественный транспорт стали будничной картиной в столице Кыргызстана. Городу предлагают новый план, и он перекликается с алматинской стратегией, которую критикуют за неспособность решить ту же проблему пробок на дорогах. Какие решения видят урбанисты?

Кыргызстанский сегмент интернета в последние недели заполонили ностальгические фотографии старого Бишкека. На снимках из прошлого столица Кыргызстана утопает в зелени, а по дорогам неспешно катятся редкие автомобили. Один из пользователей подписал изображение крупного перекрёстка с четырьмя машинами: «На столько машин был рассчитан город».

Бишкек, спроектированный максимум для 350 тысяч автомобилей, сегодня задыхается от вдвое большего числа машин — местных и прибывающих из регионов. Визитная карточка города в последние годы — не уютные зеленые кварталы на фоне заснеженных гор, а густой смог, большой «вклад» в который вносят пробки.

В попытке изменить ситуацию власти задумались о разработке нового генерального плана города. На прошлой неделе на экспертной встрече в Бишкеке представили часть этого плана, которая касается транспортной проблемы.

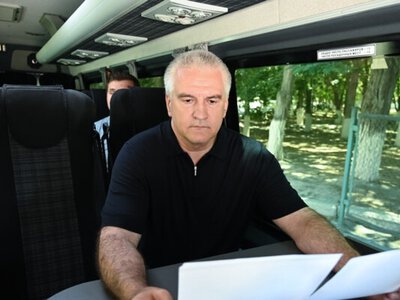

Для работы над видением, как должна развиваться столица Кыргызстана, местные чиновники привлекли экспертов из-за рубежа — российских. Команда специалистов из петербургского Научно-исследовательского института перспективного градостроительства под руководством главного архитектора Ирины Гришечкиной и эксперта по транспорту Веры Фролкиной провела масштабное исследование. Они изучили транспортные потоки в 36 ключевых точках города и проанализировали более трёх тысяч анкет жителей.

Согласно выводам исследования, 40 процентов городских магистралей устарели и не соответствуют современным требованиям, 85 процентов центральных улиц парализованы пробками, а 77 процентов дорог в центре запаркованы настолько плотно, что их пропускная способность снижается вдвое.

Железнодорожные переезды дробят город, затрудняя сообщение между севером и югом. Ещё один ключевой вывод — уровень автомобилизации вырос в полтора раза: на тысячу жителей приходится 330 автомобилей.

Эксперты также выявили другую острую проблему — состояние общественного транспорта. Лишь 36 процентов горожан выбирают автобусы и троллейбусы. При этом 87 автобусов работают с перегрузкой, их средняя скорость не превышает 10 километров в час, а время в пути — на 63 процентов дольше нормы.

Около двух тысяч гектаров городских территорий вообще остаются без доступа к общественному транспорту.

Многие годы власти пытались справиться с пробками, строя новые дороги и расширяя старые, но ситуация не менялась к лучшему — под топор уходили зеленые насаждения, а поток машин только возрастал. Закупка тысяч автобусов большой вместимости и постепенная замена микроавтобусов-маршруток тоже не дали ожидаемого результата — переполненные салоны и медленное движение по-прежнему отпугивают пассажиров.

Разработчики нового генплана предлагают радикально переосмыслить транспортную систему Бишкека. В нем прописана цель — создать радиально-кольцевую структуру, которая разгрузит центр от транзитного транспорта и сделает общественный транспорт удобным и привлекательным.

В планах — строительство 28 километров железнодорожных путей для скоростных перевозок, 63 километров трамвайных линий (трамваев городе не было и нет), 68 километров выделенных полос для автобусов и троллейбусов, а также 19 транспортно-пересадочных узлов.

Кроме того, проект предусматривает расширение аэропорта, строительство 183 километров железнодорожных и 89 километров автомобильных обходных дорог, 224 километров новых магистралей, девяти путепроводов и развитие сети велодорожек. Задачей прописано сократить зависимость горожан от личных автомобилей и дать каждому доступ к быстрому, комфортному общественному транспорту.

Сколько на это потребуется денег — пока не озвучено. Власти тоже не называли суммы.

По расчётам разработчиков, реализация мер позволит увеличить пассажиропоток общественного транспорта на 54 процента, сократить использование личных автомобилей в полтора раза, обеспечить стопроцентный доступ жителей к общественному транспорту.

Предложенная стратегия в чем-то схожа с принятой в Алматы, самом крупном городе Казахстана. Мегаполис тоже лежит у подножия гор и тоже задыхается в пробках. Спроектированный в советский период Алматы, как и Бишкек, отличают прямоугольные кварталы и узкие улицы, которые не выдерживают большого транспортного потока.

Сетью велодорожек охвачен в основном лишь центр Алматы, однако велосипед не не стал массовым видом транспорта в «наклонном городе» (северная точка находится на высоте около 670 метров над уровнем море, а самая южная — на 970 метров, езда на двухколесном транспорте из нижней части города в верхнюю — сильная физическая нагрузка).

В Алматы разветвленная сеть общественного транспорта, на крупных улицах выделены отдельные полосы для автобусов и троллейбусов, но в утренние и вечерние часы пик они переполнены, так что не все готовы отказаться от личного транспорта.

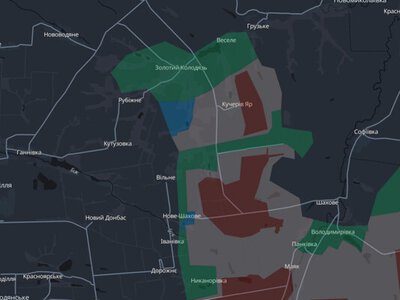

Строительство кольцевой дороги в Алматы завершили в 2023-м, и транзитные машины едут в объезд в города, однако остроту транспортной проблемы это сняло незначительно.

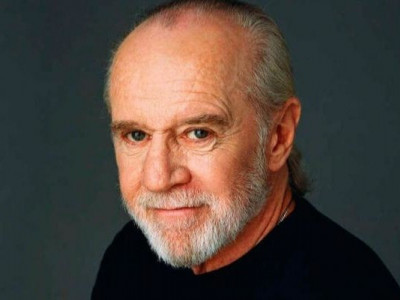

Казахстанский архитектор Айдар Ергали говорит, что нынешние транспортные проблемы Алматы — это следствие просчётов городского управления в первые годы независимости.

«Можно сказать, что современная история Алматы, как и история её основных проблем, началась в 1990 годы. Тогда под миграционным давлением, вызванным обрушением сельской экономики и деградацией малых городов, город рос как на дрожжах. При этом централизованным градостроительством никто не занимался. Если город, руководствуясь лишь сиюминутной конъюнктурой, застраивается стихийно десятилетиями, он никак не может превратиться в цельную и сбалансированную систему, какой в идеале должен быть современный город», — отмечает он.

Ергали считает, что расширение улиц без системного подхода лишь усугубляет проблему, превращая города в «неудобные для жизни пространства», как это произошло с Астаной, где широкие улицы и проспекты не спасают от пробок. Он уверен: единственный способ справиться с заторами и загрязнением воздуха — ограничивать личный транспорт и развивать общественный.

«Если это не помогает, значит, надо ещё больше ограничивать машины и вкладываться в автобусы, трамваи и метро», — подчёркивает он.

Кыргызстанский урбанист Атай Самыйбек придерживается схожих взглядов. Он убежден, что пробки — результат хаотичной застройки.

«Новые жилые районы появляются без учёта шаговой доступности к школам, магазинам, местам работы и отдыха. Люди вынуждены ездить на машинах, потому что пешеходная инфраструктура не развита», — говорит он.

По его мнению, ключ к решению проблемы — в руках застройщиков, которые должны проектировать многофункциональные районы с удобной городской средой.

«Инвестиции в пешеходно-ориентированные кварталы и транспортные альтернативы — это не просто модный тренд, а экономическая и экологическая необходимость», — добавляет Самыйбек.

Лечение парализованного пациента в медицине должно быть комплексным. То же самое можно сказать о решении проблемы парализованных заторами улиц — нужен комплексный подход.

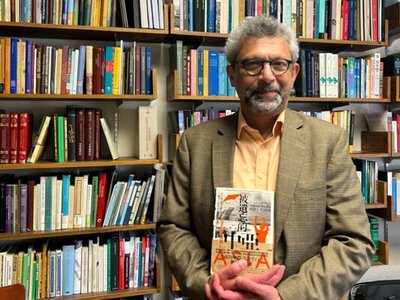

Казахстанский архитектор и урбанист Жанна Спунер, работающая на стыке архитектуры, экологии и социального проектирования, отмечает, что транспортная устойчивость города достигается не количеством асфальта, а наличием альтернатив.

«В первую очередь это удобный и надёжный общественный транспорт, безопасная пешеходная инфраструктура, сеть маршрутов для микромобильности — велосипедов, электросамокатов, каршеринга. Для Бишкека, как и для Алматы, ключевой шаг — поставить общественный транспорт в приоритет и создать связанную систему, где человек может рационально выбирать способ передвижения, а не быть заложником автомобиля», — объясняет она.

По словам Спунер, снос деревьев и зелёных зон (речь идет о реконструкции дорог в Бишкеке) ради расширения дорог — это временное решение, которое дорого обходится городу: повышается температура воздуха, ухудшается экология, снижается комфорт и здоровье жителей.

Она видит целесообразным внедрение «умных» транспортных решений. Это, например, адаптивные светофоры, которые анализируют дорожную ситуацию с помощью датчиков и камер и корректируют длительность фаз светофора для оптимизации потоков. Спунер говорит также о реверсивных полосах, когда направление движения на проезжей части дорог может меняться на противоположное — для увеличения пропускной способности, в особенности в час пик.

Возможно и внедрение карпулинга — практики совместного использования автомобиля для поездок, когда водитель ищет попутчиков через онлайн-сервисы, чтобы не только разделить расходы на топливо, но и снизить выбросы за счет сокращения машин на дорогах. Урбанист выступает также за повышение связности улиц.

«Всё это позволяет управлять потоками без разрушения зелёной инфраструктуры. Самое важное — изменить приоритеты: в центре проектирования должны быть не автомобили, а люди и их среда. Озелённые улицы, тень, безопасные переходы и комфортные тротуары — это не эстетика, а основа эффективной транспортной системы», — подчёркивает Спунер.

Генплан Бишкека, разработанный специалистами из Санкт-Петербурга, мэрия обещает опубликовать в ноябре. По законодательству Кыргызстана, любой новый генеральный план должен пройти общественные обсуждения перед утверждением.

Раздел генплана, посвящённый транспорту, предлагает смелое видение будущего Бишкека — города, где пробки уйдут в прошлое, а общественный транспорт станет быстрым и доступным. Но такие планы требуют огромных инвестиций, политической воли и согласованных действий властей, застройщиков и общества.

- Последние

- Популярные

-

-

-

-

-

-

-

- Октябрь, 25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Октябрь, 24

-

-

-

Новости по дням

26 октября 2025