Игнац Земмельвейс — врач, который изменил медицину и спас миллионы жизней. Его идеи высмеяли, но история признала правоту.

Еще полтора века назад в Европе существовала жуткая парадоксальность: женщины бежали от больниц, как от проклятия. Они предпочитали рожать дома, в поле, в вагоне поезда или под открытым небом — лишь бы не переступать порог родильного отделения. Потому что там их ждала не жизнь — смерть.

Родильная горячка

Приговор для матерей

В середине XIX века в европейских клиниках бушевала невидимая, но смертельная эпидемия — родильная горячка. Как только женщина рожала, на следующий день ее охватывал жар. Высокая температура, судороги, агония — и через несколько суток она угасала, как свеча. Вскрытия показывали одно: заражение крови. В некоторых больницах ежегодно умирала каждая третья роженица.

При этом домашние роды имели значительно меньший уровень смертности. Это сбивало врачей с толку: почему именно там, где должно было быть спасение, женщин ждал конец?

Больницы смерти

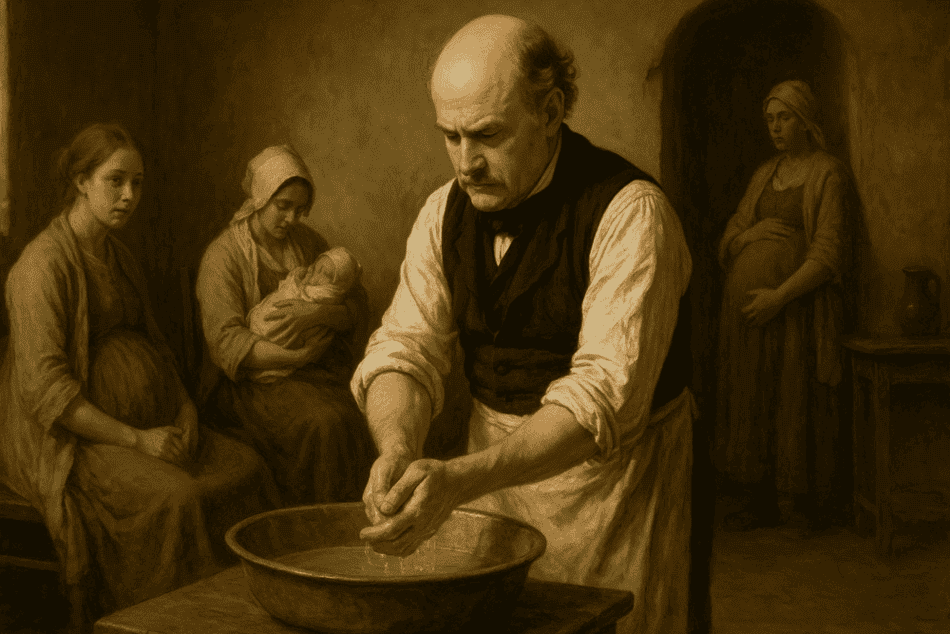

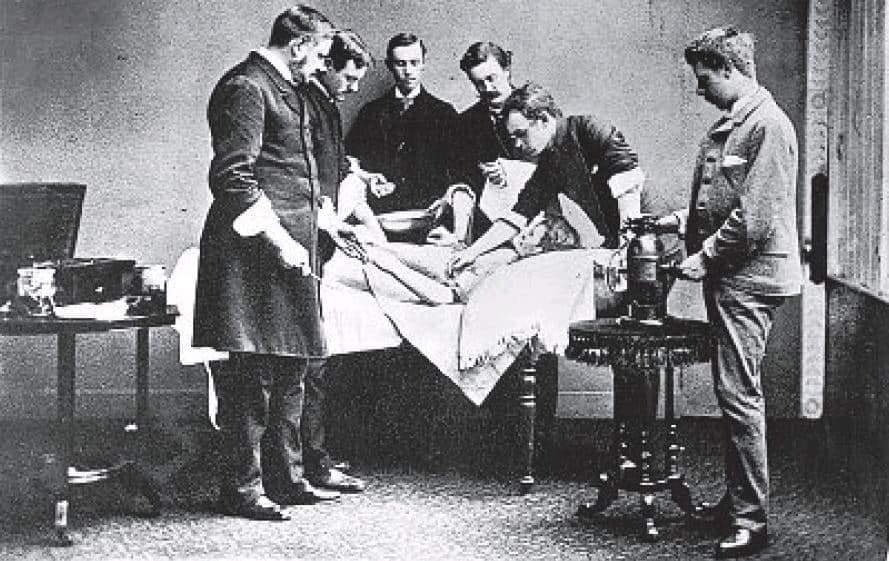

Причина оказалась ужасной и в то же время простой. То, что мы сейчас считаем элементарной гигиеной, тогда было чем-то маргинальным. Операционные выглядели как места пыток: деревянный стол, застеленный лоскутами старой тряпки, на котором лежали клубки ниток. Хирургические инструменты висели прямо на стенах, без какой-либо стерилизации. Таз с водой — единственная «санитарная процедура» — служил для ополаскивания рук после операции. Перед ней мыть руки считалось… ненужным — «они же еще чистые».

И сам вид врача не внушал доверия, а наоборот — пугал. Его окровавленный фартук был гордостью: чем больше на нем оставалось пятен — тем большим опытом якобы обладал медик.

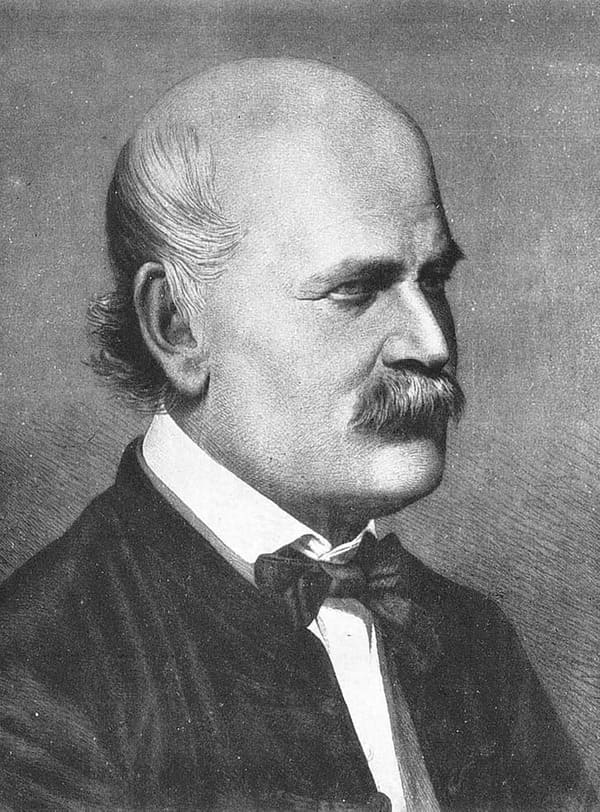

Гинеколог не по своей воле: начало пути Игнаца Земмельвейса

Родильное отделение при Центральной клинике Вены имело жуткую славу. Там не раздавались крики радости по поводу рождения — только стоны, слезы и… молитвы. Женщины, увидев врачей, становились на колени, умоляя не прикасаться к ним — как к палачам, а не спасителям. Именно в такую атмосферу страха и отчаяния пришел работать молодой ординатор — Игнац Земмельвейс. Его появление в медицине было случайностью.

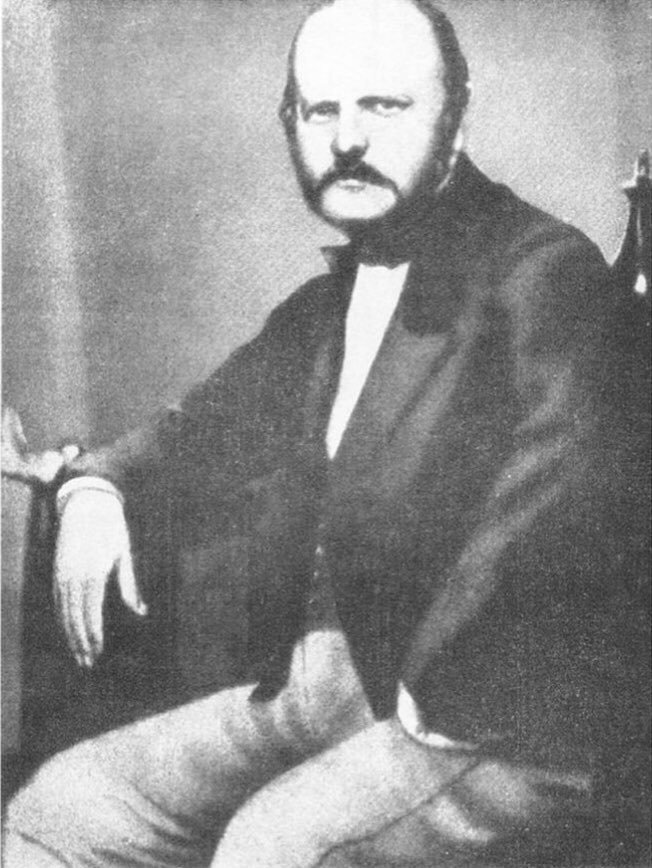

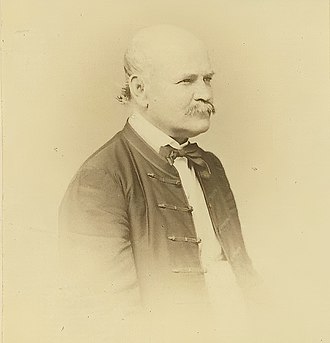

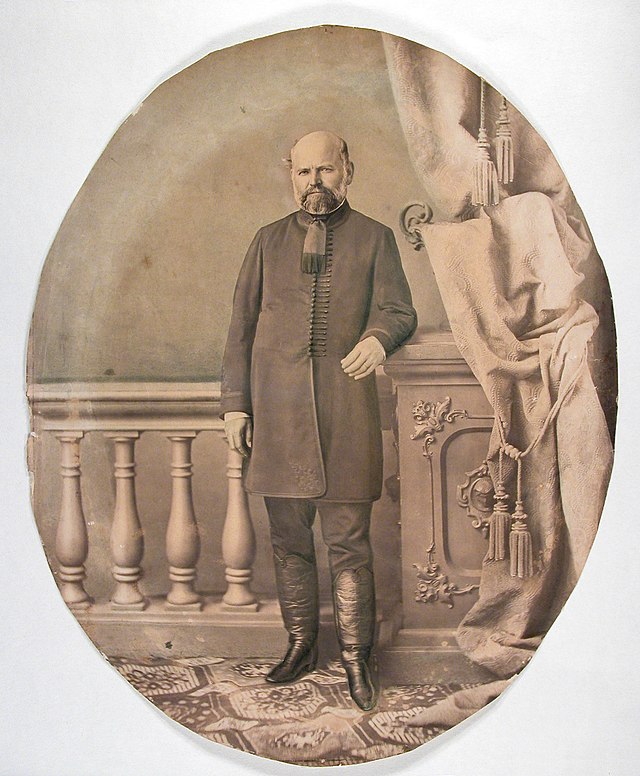

Он родился 1 июля 1818 года в Буде (ныне Будапешт) и был четвертым (по другим данным пятым) ребенком в семье богатого венгерского купца Йожефа Земмельвейса и имел все шансы стать не врачом, а военным юристом. Родители с гордостью отправили девятнадцатилетнего сына в Венский университет, где он начал обучение на юридическом факультете.

Но что-то пошло не так. Юридические формулировки оказались слишком сухими — Игнаца манила анатомическая зала. Он начал прогуливать лекции по праву, чтобы тайком посещать занятия по медицине. И вскоре окончательно изменил курс: подал документы на медицинский факультет.

Он не был блестящим студентом — но зато отличался чрезвычайной дисциплиной и внутренней несокрушимостью. Врачом он стал не ради славы, а по призванию.

Ирония судьбы — один из главных тезисов его докторской диссертации звучал так: «В руках врача нет ничего ядовитого». Тогда он еще не знал, что всю жизнь будет доказывать обратное — что именно руки врачей могут стать причиной смерти. И именно это открытие изменит медицину навсегда.

Проклятие, уносящее матерей

Поиски истины: начало

Когда Игнац Земмельвейс начал свою практику в качестве ординатора, родильное отделение Венской клиники (Vienna General Hospital) разделили на две части. Первая — под руководством профессора Клейна — стала базой для подготовки будущих врачей. Здесь проходили стажировку студенты, отделение было лучше оборудовано, технологически передовым. Второе, которым занимался Франц Бартш, работало скромнее — только с акушерками.

Земмельвейсу досталось «лучшее» — он оказался в первом отделении. Но все было не так хорошо, как казалось. В Первой клинике Венской больницы в 1840–46 годах смертность достигала в среднем 10 % с пиками до 16 %, превышая смертность во Второй клинике (3 %) в несколько раз.

Чем больше внимания уделяли врачи роженицам, тем чаще те умирали.

Это выглядело как злая шутка. Оба корпуса — идентичные. Те же стены, та же вентиляция. Еда поступала из одной кухни, постельное белье стирали в одной прачечной. Все — одинаковое. Кроме одного.

Земмельвейс был ошеломлен. Его коллеги пытались объяснить ситуацию, как могли: «возможно, дело в ослабленном иммунитете», «наверное, роженицы неправильно питаются», «влияние перемен погоды», «невидимые миазмы». А иногда — и вовсе перекладывали вину на самих женщин.

Земмельвейс решил не мириться с догадками. И начал искать истину.

Расследование, которого еще не знала медицина

Игнац Земмельвейс не был из тех, кто мирится с неизвестностью. Тем более, когда каждый день на его глазах умирали молодые женщины — вчера улыбающиеся, полные надежды, сегодня они лежали в морге, изуродованные гноем и жаром, которых не могла сдержать ни одна молитва или наука. Игнац часами проводил время среди мертвых — не с безразличием, а с болью и упорством следователя, распутывающего жуткое преступление.

Тела рожениц рассказывали ужасную правду: абсцессы на внутренних органах, загустевшая гнойная кровь, признаки тяжелого сепсиса. Это было не просто совпадение. Это было «убийство» — системное, ежедневное, невидимое.

Чтобы понять масштабы трагедии, Игнац Земмельвейс взялся анализировать ситуацию в других городах Европы. И нашел пугающие параллели: те же вспышки родовой горячки в клиниках Братиславы и Касселя. Там, как и в Вене, рожали преимущественно в отделениях при медицинских университетах, где практиковались студенты.

В поисках ответа Игнац Земмельвейс взялся экспериментировать. Во втором отделении, где смертность была значительно ниже, женщины рожали лежа на боку. Игнац ввел это же положение и в «своем» — безрезультатно. Женщины продолжали умирать.

Тогда он подумал о духовном аспекте: ежедневно в отделение заходил священник с колокольчиком, неся причастие для умирающих. Возможно, сам звук колоколов вызывал у женщин панику, которая снижала их сопротивляемость? Игнац Земмельвейс попросил, чтобы священник изменил маршрут и проходил незаметно. И снова — никакого результата.

Смерть не исчезала. Она ходила за врачами — и Игнац Земмельвейс это уже чувствовал. Но еще не знал, где именно она прячется.

Цена открытия — жизнь друга

«Все вокруг — загадка. Ничего не понятно. Только одно остается неизменным — число мертвых», — напишет Игнац Земмельвейс позже, оглядываясь на свои поиски. Он стоял на грани отчаяния. Все предположения разбивались о равнодушие статистики. Смерть продолжала собирать свою дань.

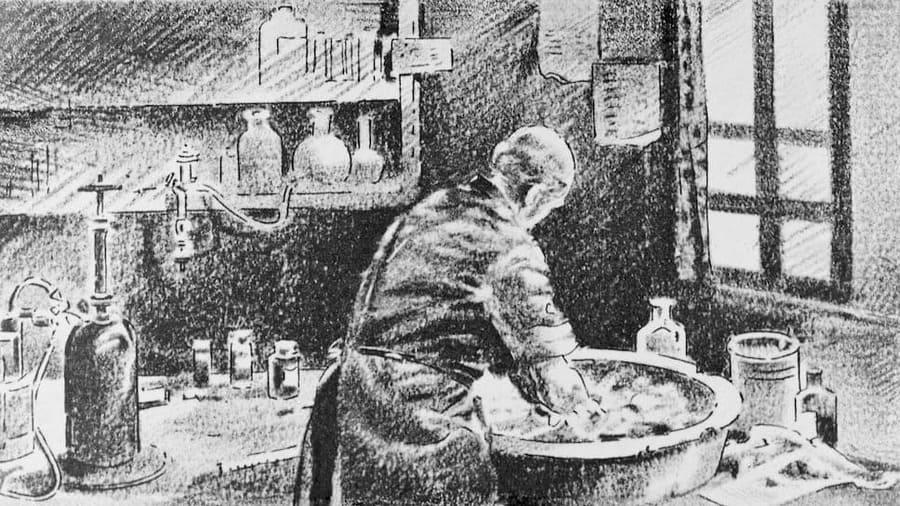

И вдруг — случай, который изменил все. Трагическая случайность. В 1847 году внезапно умер его близкий друг, профессор судебной медицины Якуб Колетшки. На одном из практических занятий он демонстрировал студенту технику вскрытия, и во время процедуры студент нечаянно порезал ему палец скальпелем. Всего несколько дней — и опытный врач, человек, знавший смерть изнутри, угас в страшных муках от лихорадки и заражения крови.

Этот случай потряс Земмельвейса до глубины души. Он обратил внимание: симптомы у Колетшки были такими же, как у его пациенток. И тогда из глубин интуиции всплыла мысль, пронзившая, как молния: это тот самый сепсис. То же заражение, те же гнойные абсцессы, тот же огонь в крови.

Наконец все начало складываться в единую картину. Игнац Земмельвейс выдвинул революционную гипотезу: и профессор, и роженицы умерли от проникновения в организм трупных частиц — микроскопических, невидимых, но смертельных.

Это объясняло и разницу между двумя отделениями. В первом — том самом, где работал Игнац Земмельвейс, — студенты перед посещением родильного зала часами упражнялись на трупах в морге. Они не мыли руки, потому что не считали это необходимым. А затем брались осматривать живых женщин — уже с руками, насыщенными смертью.

Зато во втором отделении работали только акушерки. Их к вскрытиям не допускали. Они не прикасались к мертвым — и не заносили смерть к живым.

Земмельвейс наконец нашел объяснение. Но впереди была еще более тяжелая битва — убедить в этом весь медицинский мир.

Смертельные руки врача — и спасение в хлоре

В те годы руки врача были, по сути, орудием убийства — пусть и неосознанного. Студенты и хирурги после вскрытий, операций, манипуляций на трупах просто вытирали руки тряпкой — и шли к живым пациенткам. Мыть руки с мылом считалось чрезмерной, более того — лишней процедурой. В лучшем случае — ополоснуть пальцы водой. В худшем — просто продолжить работу «как есть».

Одно из писем, которое получил Игнац Земмельвейс от врача из города Грац, подтвердило его самые страшные подозрения:

«Сначала студенты часами работают в морге, изучают анатомию. А потом — без какой-либо дезинфекции, без малейшего мытья рук — переходят в клинику, просто через улицу. И сразу прикасаются к роженицам…»

Это уже не была гипотеза. Это был приговор. Сами врачи — не ветер, не плохая диета, не духи смерти — заносили трупный яд в кровь женщин. Медицина, которая должна была спасать, стала источником эпидемии.

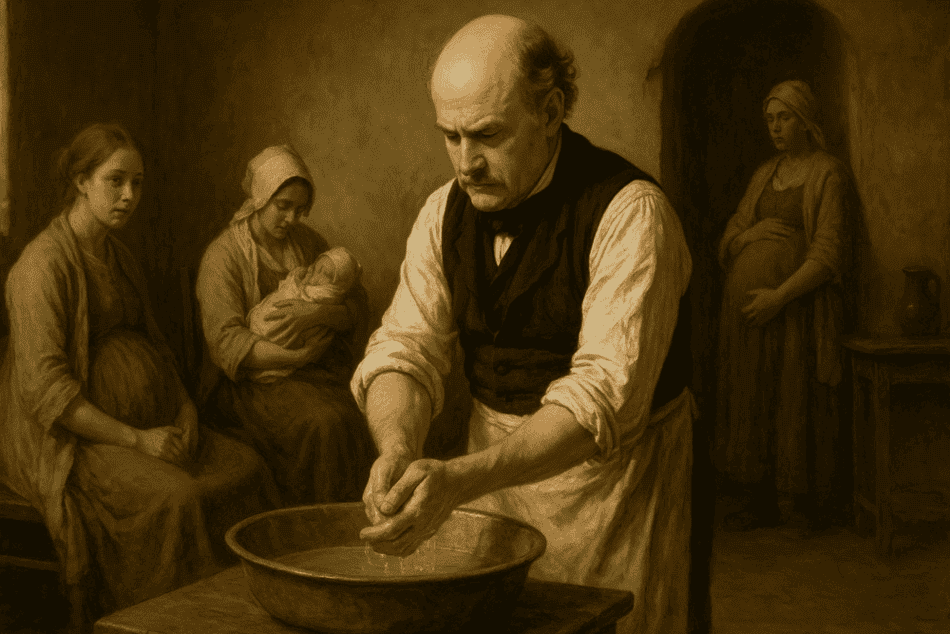

Земмельвейс действовал решительно. Он начал испытывать различные способы дезинфекции. И в конце концов остановился на водном растворе хлорной извести. Именно хлор, этот резкий, но доступный антисептик, стал его главным оружием в борьбе с невидимым убийцей.

В мае 1847 года Игнац Земмельвейс ввел обязательное мытье рук хлоридом извести для персонала. И он заставил каждого: каждого студента, каждого врача, каждого, кто переступал порог родильного отделения — мыть руки в этом растворе. Без исключений.

Результат был ошеломляющим. За несколько месяцев смертность в Первой клинике уменьшилась до 1–2 %, а иногда даже до 0 % — тогда как во Второй клинике показатели оставались низкими — примерно 1 %. После лет отчаяния и ужаса родильное отделение в Вене освободилось от проклятия родовой лихорадки.

Но для Земмельвейса это была лишь половина победы. Оставалось убедить мир. Доказательства были, статистика — на его стороне. Но медицина середины XIX века не так просто принимала правду. Ему предстояло выступить против старых авторитетов, против скептиков, против инерции мышления. И именно это стало его самым тяжелым сражением.

Немецкий гинеколог Альфред Хегар писал о нем:

«Он выступал против нечестности, даже если это угрожало его положению. Эта бескомпромиссность принесла ему немало огорчений».

Правда против власти: когда наука не устраивает руководство

Игнац Земмельвейс верил в силу фактов. Он не скрывал своих открытий, не пытался монополизировать метод — наоборот, рассылал письма, присылал отчеты, пытался убедить акушеров по всей Европе. Его цель была проста: спасать жизни.

Многие услышали. Например, немецкий врач Густав Адольф Михаэлис из города Киль не только поблагодарил Земмельвейса, но и сам ввел хлорное мытье рук в своей клинике. Он прислал Игнацу результаты: смертность резко снизилась. Но счастье длилось недолго. Вскоре Михаэлис покончил с собой. Говорили, что его сломило осознание того, сколько женщин погибло под его наблюдением раньше — когда он еще не знал о хлоре и не верил в «трупный яд».

Но в то же время, в самом сердце Вены, где Игнац Земмельвейс доказал свою правоту, его открытие встретило ледяной прием. Профессор Иоганн Клейн, директор клиники и прямой начальник Игнаца, назвал падение смертности… простым совпадением. «Случайность», — сказал он и замкнулся в молчаливом сопротивлении.

Клейн не стал публиковать никаких статистических отчетов, не упомянул ничего о хлорном растворе, не признал даже возможности, что его ординатор разгадал величайшую медицинскую тайну своего времени. Как типичный бюрократ, он заботился не о пациентках, а о собственном кресле и благосклонности венских чиновников. А гигиена? Это звучало для него как угроза — не спасение.

Когда ситуация с родовой лихорадкой достигла апогея, Клейн прибег к фальсификациям: приказывал тайно переводить умирающих женщин в другие отделения, чтобы снизить официальную статистику смертности в «своей» клинике. Это была не медицина — это была игра в цифры, где ставки измерялись жизнями.

Контракт Земмельвейса был расторгнут в марте 1849 года. Без объяснений. Без официальной причины. Человек, который остановил массовую гибель рожениц, оказался… лишним. Несмотря на это, доктор Карл Браун, который его заменил, продолжал частично соблюдать правила гигиены, но общая смертность со временем постепенно росла, хотя и не возвращалась к уровню 1847 года сразу.

Врач, который не предал себя

Увольнение из клиники могло бы сломить любого. Но не Земмельвейса. Оно только закалило его. Лишенный должности, но не сломленый, он открыл частную практику. И вскоре судьба дала ему новый шанс — его пригласили возглавить женскую больницу Святого Роха.

Там его встретила знакомая сцена: шесть женщин после родов. Одна уже мертва. Другая — на грани. Четыре боролись с лихорадкой. Это была та самая тень, которая преследовала его в Вене. Игнац Земмельвейс не стал ждать распоряжений — на собственные средства приобрел чистое белье и немедленно ввел в действие свою «революцию чистоты». Мытье рук. Дезинфекция. Чистые простыни. Гигиена — как оружие.

Результаты не заставили себя ждать. За пять лет работы Игнаца в больнице Святого Роха из 933 рожениц умерло всего 8 женщин. Восемь. На фоне тысяч смертей, которые еще бушевали в Европе — это выглядело как чудо. Но это было не чудо — это была наука, объединенная с совестью.

Слава о нем росла. Земмельвейса наконец пригласили преподавать в Венском университете. И именно тогда, когда профессиональное признание начало расти, он встретил Марию Вайденхофер — 18-летнюю дочь богатого торговца. Ему было 39, и он давно жил один в мире статистики, лихорадки и возмущенных коллег. Но эта встреча изменила все: они поженились, и у них родилось пятеро детей. Все — здоровые. Все — без тени той болезни, которая преследовала его карьеру.

С новыми силами и внутренней уверенностью Игнац Земмельвейс взялся за главное — публичную научную работу. В своей первой монографии он изложил все: исследования, факты, связь между трупным ядом и смертностью рожениц. Он не приукрашивал действительность и не пытался снимать вину с коллег. Его текст был не просто трактатом — это было обвинение. И, хотя это было сказано языком науки, в нем прозвучала моральная нота: вы убивали — даже если не знали этого.

Медицинское сообщество ответило холодом. Молчанием. А кое-где — прямой враждебностью. Человек, спасший тысячи, вдруг снова стал чужаком среди своих.

Горе от ума: когда правда сводит с ума

После публикации своей монографии Игнац Земмельвейс не получил лавров. Ему не вручили медали, не пригласили на симпозиумы, не поблагодарили за спасенные жизни. Вместо этого — прозвища. Оскорбительные, злые, ядовитые.

«Апостол трупных инфекций». «Дикий угорец». «Сумасшедший из Будапешта».

Эти слова были болезненнее любого диагноза. Земмельвейс, который надеялся пробудить коллег к действию, оказался в полной изоляции. Он не мог поверить, что то, что было так очевидно в цифрах, в вскрытиях, в собственном опыте, оставалось невидимым для других. Это недоразумение, этот заговор молчания стали для него невыносимыми.

«Тринадцать лет я молчал, — писал он в открытом письме. — Но теперь молчать не буду. Правда на моей стороне, и она будет жить столько, сколько будут рожать женщины».

Но его правда уже перестала звучать как аргумент, а приобретала черты фанатизма.

Всегда собранный, элегантный, интеллигентный доктор Игнац начал рассыпаться. Он забросил практику, перестал следить за собой, ходил растрепанный, изможденный, с усталыми глазами. И писал. Писал без остановки — статьи, письма, разоблачения, обращения. Но двери редакций оставались закрытыми. Его не печатали. Его игнорировали.

Это доводило его до предела. Он начал видеть врагов в каждом коллеге, в каждом молчании. В его глазах эти молчуны стали соучастниками смерти. А он сам — последним, кто стоит между жизнью и забвением.

В 1865 году психическое состояние Земмельвейса резко ухудшилось. Он часами бродил по улицам, грязный, возбужденный, останавливал прохожих и пытался им доказать свою правду — ту, которую не услышала медицина. Он держался за нее, как за спасительный круг. Но мир уже не слушал.

Когда правда опаздывает

Игнац Земмельвейс умер 13 августа 1865 года в Дёблинге (Вена) в возрасте 47 лет. Один, сломленный, забытый. Его госпитализировали в психиатрическую больницу после тяжелого нервного срыва. И уже через две недели он ушел в вечность…

Официально — сепсис. Тот самый, с которым он боролся всю жизнь. Заражение крови от небольшой раны, которую он якобы получил во время последней операции. Но есть и другая версия — более страшная. По легенде, Земмельвейса забили до смерти охранники больницы. Мол, был слишком шумным, слишком упрямым, слишком правдивым. И слишком много знал о том, как именно врачи убивают своим невежеством.

Парадоксально, но именно тогда, когда Игнац Земмельвейс угасал в темноте, его методы начинали выходить на свет. Нормы дезинфекции, которые он внедрял за свой счет и собственной кровью, начали признавать в клиниках по всей Европе. После его смерти смертность среди рожениц в цивилизованном мире стремительно снизилась. Те, кто еще недавно называли его «сумасшедшим», теперь молча следовали его примеру.

Его близкий друг написал:

«Его добродетели стали его слабостью».

Игнац Земмельвейс не умел не сопереживать. Не мог оставаться в стороне. Не мог молчать. Именно поэтому он и сгорел. Но именно поэтому — тысячи женщин не сгорели от лихорадки после родов.

Его похоронили без почестей, без благодарности, без мемориалов. Но через несколько десятилетий мир вернул ему имя. Его больше не называли «диким венгром» или «апостолом трупной инфекции». Его назвали так, как он заслуживал с самого начала — Спаситель матерей.