В мае 1960 года мир затаил дыхание: Израиль объявил, что захватил и доставил в суд Адольфа Эйхмана — одного из главных архитекторов нацистского «окончательного решения еврейского вопроса». Человека, который бежал от правосудия полтора десятилетия, удалось выследить и схватить не на поле боя, не в зале суда, а в уютном пригороде Буэнос-Айреса, среди мирной аргентинской жизни, под именем «Рикардо Клемент».

Эта операция стала не просто триумфом израильской разведки «Моссад». Она стала моральным символом: даже спустя годы, даже в конце света — преступления против человечности не имеют срока давности. Это было больше, чем месть. Это был ответ: на молчание, на страх, на циничное бегство виновных в безнаказанность.

Как агентам Моссада удалось найти тень? Кто помогал, кто молчал, а кто рисковал всем, чтобы правда предстала перед судом? История охоты на Эйхмана — это история о справедливости, которая не имеет срока годности.

Адольф Эйхман: архитектор нацистского «окончательного решения еврейского вопроса»

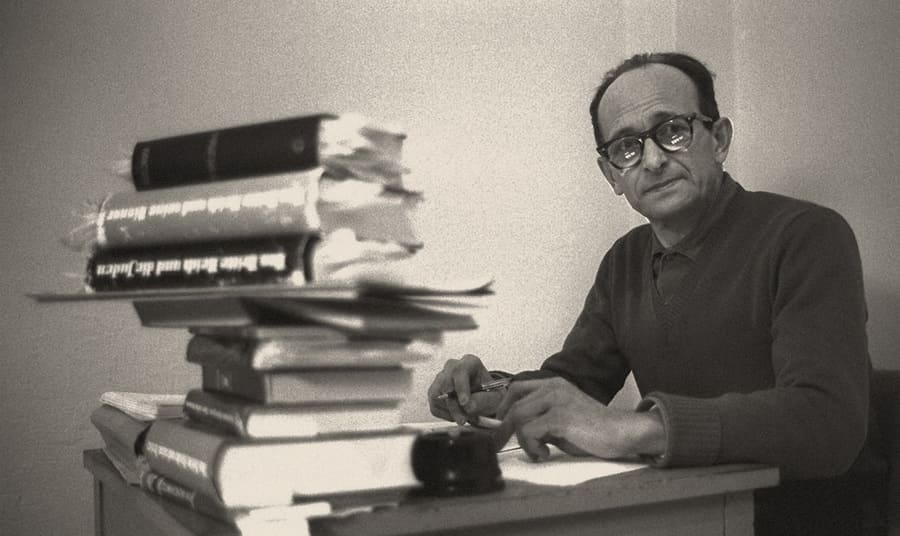

Нацистская бюрократия была машиной смерти, где каждая шестерня имела свою функцию — сухую, точную, бесчеловечную. Адольф Эйхман был не просто винтиком в этой системе — он был ее инженером. Именно он превратил массовое убийство в логистику. Его кабинет в ведомстве РСХА отвечал за транспортировку миллионов евреев в лагеря смерти. Вагоны, графики, депортационные маршруты — все шло через него.

Цинизм Эйхмана заключался в том, что он ни разу не нажал на курок. Он убивал документами. Убивал точностью. Убивал молча, прячась за фразой: «Я только выполнял приказы».

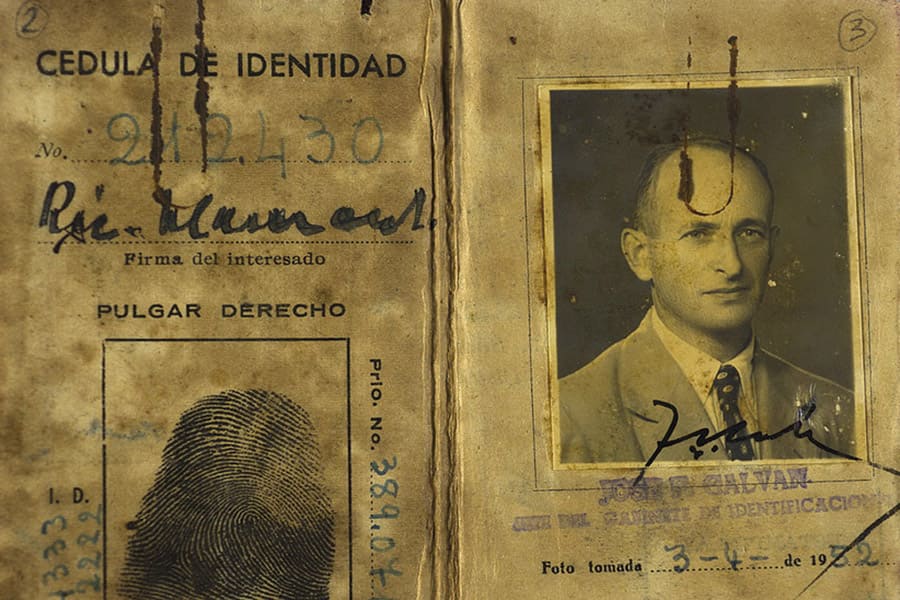

После поражения Германии Эйхман исчез. Ему удалось избежать суда в Нюрнберге. Под чужим именем, через Италию, с помощью так называемых «крысиных троп» — сети побега для нацистов, организованной частично через сочувствующих в церковных структурах, — он перебрался в Аргентину. В стране, которая после войны стала убежищем для сотен нацистов, Эйхман жил тихо, под именем Рикардо Клемент. Работал на заводе Mercedes-Benz, воспитывал детей, ходил в магазины, растворялся в городской толпе.

Он был убежден, что мир забыл. Что он уже в безопасности. Но память, как и справедливость, имеет длинную тень. И эта тень уже отправилась за ним.

Начало охоты

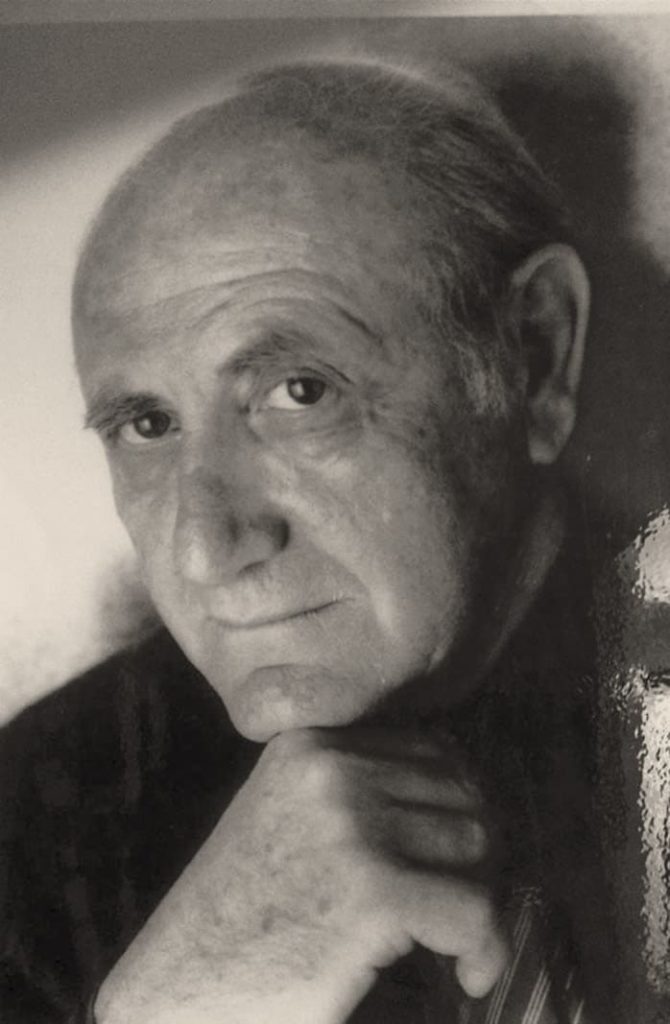

В Буэнос-Айресе произошло случайное событие, которое запустило цепь событий в деле Эйхмана. Дочь еврейского эмигранта из Германии Лотара Германа Сильвия познакомилась с парнем на вечеринке. Тот начал выражать странные симпатии к нацизму и упоминал, что его отец — важный человек, который «когда-то делал великие дела для Рейха». Девушка рассказала все своему отцу, а тот — знакомому в еврейской общине, но дальше дело не пошло. Тогда Герман передал свои подозрения относительно настоящего имени Рикардо Клемента Фрицу Бауэру — немецкому прокурору еврейского происхождения, пережившему нацистский режим: Эйхман жив. И живет в Аргентине.

Бауэр не доверял немецкой полиции — многие из тех, кто работал в системе правосудия, сами были бывшими нацистами. Поэтому он решил действовать напрямую: передал информацию израильской разведке, минуя немецкую бюрократию.

«Моссад» начал проверку. Фото, адреса, маршруты. Но главное — убедиться, что это действительно он, что Рикардо Клемент и есть Адольф Эйхман. Агентов в Аргентине становилось все больше. Они следили, фотографировали, сравнивали уши, походку, жесты. Все указывало: это — он.

И тогда, в Тель-Авиве, прозвучала команда: готовить операцию.

Подготовка операции

Планы поимки Эйхмана писались не на картах, а в головах агентов, которые знали: ошибки быть не может. Аргентина — суверенное государство, официально не заинтересованное в выдаче нацистских преступников. Поимка Эйхмана на ее территории без согласия правительства — прямое нарушение международного права. Если их поймают — дипломатический скандал, тюрьма, конец карьеры, возможно, и жизни.

В апреле 1960 года группа израильских агентов под видом туристов и дипломатических работников прибыла в Буэнос-Айрес. Большинство из них — ветераны подпольной борьбы и армии, некоторые из них пережили Холокост и имели на предплечьях вытатуированные в концлагерях номера. Среди них — Рафаэль Эйтан (будущий начальник Генштаба), Питер Малкин (легендарный оперативник в штатском), а также начальник операции Ицхак Шамир, будущий премьер-министр Израиля.

Цель была проста: похитить, удерживать, вывезти. Но каждый пункт был отдельной головоломкой. Им пришлось найти безопасное место для укрытия Эйхмана после захвата, обустроить «конспиративную квартиру», уладить логистику с вылетом частного самолета компании El Al, который должен был официально прилететь для празднования 150-летия независимости Аргентины.

Отдельно продумывали психологическую стратегию. Агентам запретили снимать оружие без крайней необходимости. Они изучали маршруты, по которым Эйхман ежедневно возвращался с работы. Особого внимания требовала точка нападения — должно быть достаточно теней, мало людей и несколько секунд, чтобы «исчезнуть» с целью в машине.

Ждали несколько недель. Не нервничали. Изучали ритм жизни своей мишени — молча, терпеливо, точно. В этой тишине уже звучала справедливость.

Викрадення

11 мая 1960 года. Аргентина. Вечер. В 20:05 Эйхман вышел из автобуса и пошел по знакомой тропинке домой. В руках — небольшая сумка, шаг привычный, походка немного уставшая. Обычный человек, только что вернувшийся с работы. Он не подозревал, что через несколько минут исчезнет из этого мира — по крайней мере официально.

Питер Малкин стоял возле автомобиля, сломанного для маскировки. Когда Эйхман приблизился, агент сделал несколько шагов, спросил по-испански:

— Un momentito, señor…

И в тот же миг схватил его.

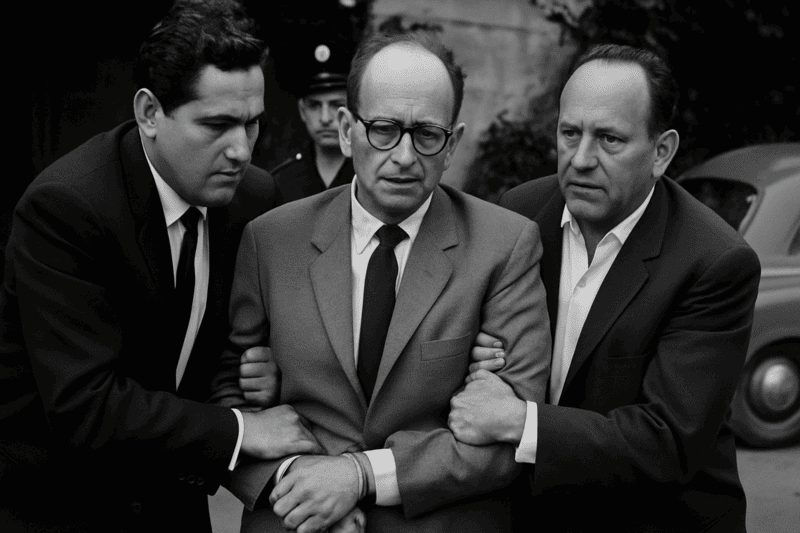

Эйхман попытался вырваться, но трое агентов за несколько секунд уже затащили его в машину. Падение, удары, крики — все продолжалось менее минуты. В машине один из агентов спросил:

— Как вас зовут?

— Рикардо Клемент, — хрипло ответил мужчина.

— Нет. Вы — Адольф Эйхман. И вы едете с нами.

В тайном доме, где его прятали, Эйхман не сопротивлялся. Его опознали по двум шрамам — под левой подмышкой и на правом боку живота.

После допросов, когда его попросили подписать документы настоящим именем, он молча написал: Adolf Eichmann.

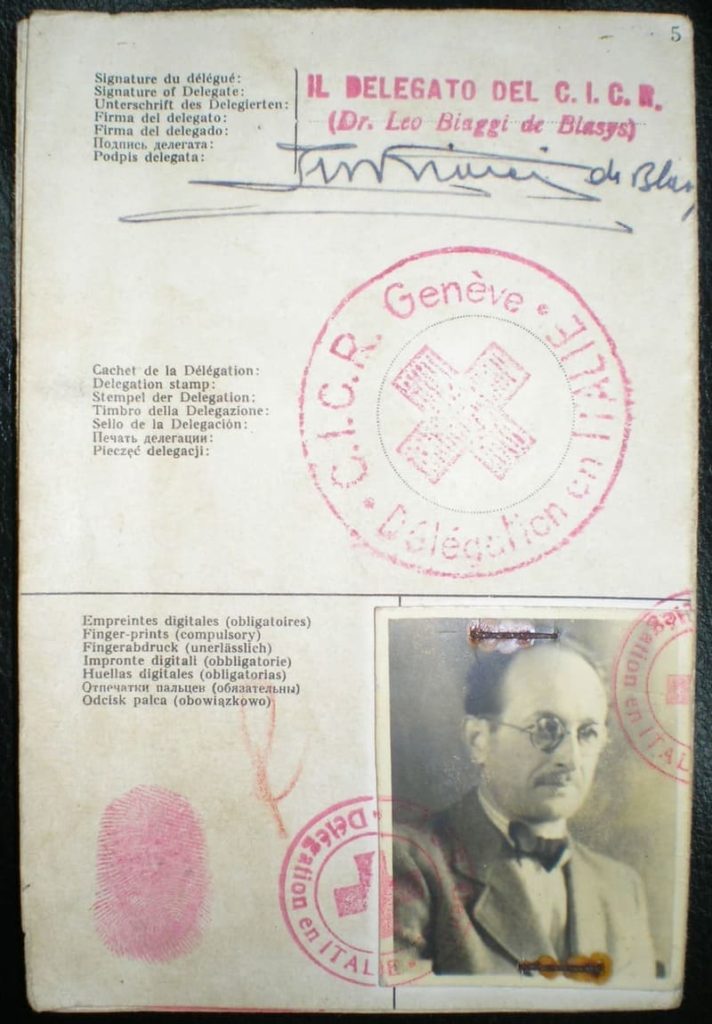

Проблема оставалась: как незаметно вывезти его из страны? Аргентина — далеко не враг, но и не друг. Израильтяне решили действовать нагло — на глазах у всего мира. 20 мая на борт самолета авиакомпании El Al, который официально возвращал израильскую делегацию с торжеств, тайно погрузили пассажира на носилках. В форме бортпроводника, якобы пьяного, с поддельными документами — так Адольф Эйхман покинул Аргентину.

Самолет поднялся в небо. И только тогда, над Атлантикой, агенты «Моссада» наконец выдохнули.

Суд над Эйхманом: исторический прецедент

Новость о поимке Адольфа Эйхмана взорвала мир, как гром. Для одних — это был шок и триумф справедливости. Для других — дипломатический скандал: Израиль открыто нарушил суверенитет Аргентины. Однако громче всего прозвучала другая новость: Эйхман предстанет перед судом в Иерусалиме.

Это был не просто суд над человеком. Это был суд над идеологией, над молчаливым повиновением, над «обычным» злом, спрятанным в канцеляриях Третьего Рейха. Процесс начался 11 апреля 1961 года в Бейт-ха-Ам — специально переоборудованном зале, где собрались журналисты со всего мира. Суд транслировался в прямом эфире — впервые в истории такого масштаба.

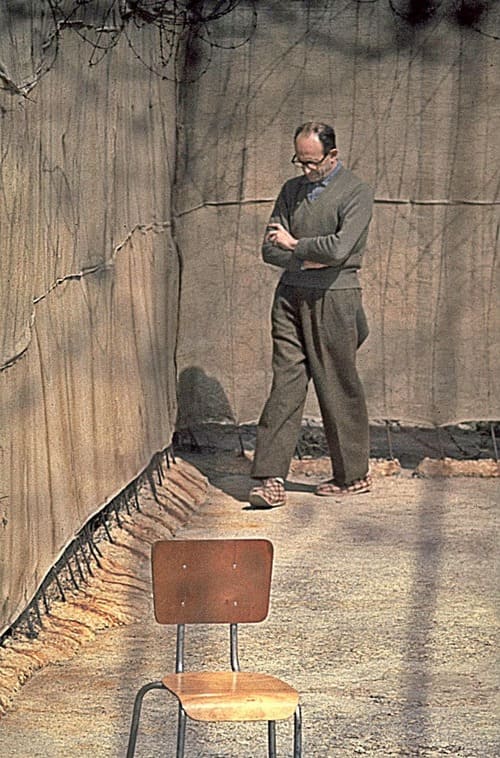

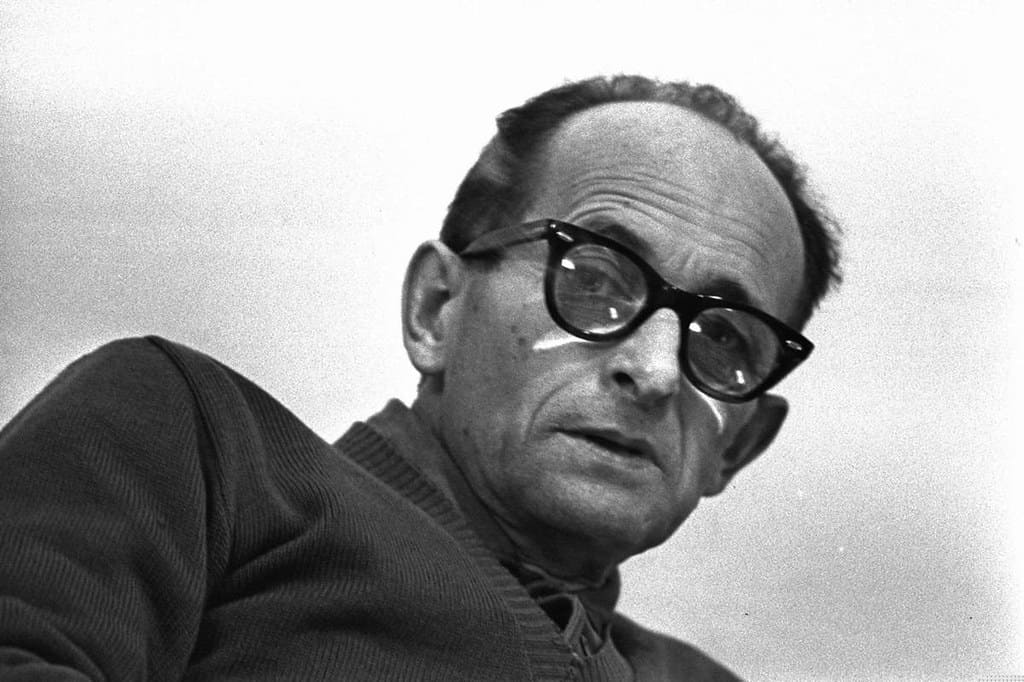

Эйхман сидел за стеклянной пуленепробиваемой кабиной. Спокойный, холодный, вежливый. Многим показалось, что это ошибка: разве такой «серый» чиновник мог быть причастен к миллионам смертей?

Именно это и стало главной темой суда. Свидетели — сотни евреев, переживших концлагеря — рассказывали, как Эйхман разрабатывал графики поездов смерти, отправлял детей в газовые камеры, гнал сотни тысяч людей на гибель с фразой: «Я выполнял приказ».

Защита настаивала: Эйхман не имел выбора, он лишь следовал системе. Прокуратура доказала: он не только выполнял приказы — он участвовал в создании механизма уничтожения.

В декабре 1961 года его признали виновным по всем пунктам обвинения, включая преступления против человечности, военные преступления и преступления против еврейского народа. Его приговорили к смертной казни — первой и единственной в истории Израиля.

31 мая 1962 года Адольфа Эйхмана повесили в тюрьме Рамле. Его тело кремировали, а прах развеяли над Средиземным морем — за пределами израильских территориальных вод. Чтобы не оставить даже следа.

Последствия операции

Операция по захвату Адольфа Эйхмана стала не только триумфом израильской разведки. Она навсегда изменила представление о справедливости в послевоенном мире. Израиль продемонстрировал, что даже годы забвения, границы и дипломатия не могут стать препятствием на пути к ответственности за преступления против человечности.

Суд над Эйхманом вывел тему Холокоста из тени. Если Нюрнбергский процесс был судом над верхушкой нацизма, то Иерусалимский стал судом над системой уничтожения. Впервые миллионы телезрителей увидели и услышали тех, кто выжил. Свидетели — не только документы, а живые люди. Старики, те, кто прошел через Аушвиц, Бухенвальд, Майданек. Они говорили — а мир слушал.

Этот процесс также дал толчок к обновлению международного права: принцип universal jurisdiction — «общей юрисдикции» в отношении преступлений против человечности — начал набирать силу. С тех пор суды разных стран начали активнее преследовать нацистских преступников, даже десятилетия спустя.

В самой Аргентине захват Эйхмана вызвал гнев властей, однако со временем стал символом того, как страна дала убежище преступникам — и как их все равно нашли. Политический скандал быстро сошел на нет, а мир признал: иногда моральное право выше дипломатического этикета.

Для Израиля это была миссия не мести, а самоопределения. Это был акт памяти и принципа: преступление не имеет срока давности.

Урок, который мы должны помнить

Прошло более шестидесяти лет с тех пор, как Эйхман был схвачен, осужден и казнен. Его уже давно нет. Но сам процесс, операция, фигуры людей, которые взяли на себя ответственность — остались в истории как моральный ориентир. Не как история мести — а как доказательство: даже в мире безжалостного прагматизма есть место для принципа.

Эйхман доказал, что зло может быть банальным. Что палач может иметь аккуратный вид, вежливые манеры, читать Канта и любить порядок. Что геноцид начинается не с пули, а с подписи. Не с ненависти, а с равнодушия. Суд в Иерусалиме заставил человечество посмотреть в глаза этому злу — и увидеть там не монстра, а человека, который решил не быть человеком.

Операция «Моссада» стала не только блестящим примером профессиональной разведки. Она стала актом справедливости и памяти. Потому что тот, кто забывает жертв — убивает их во второй раз.