Она стала режиссером эпохи, снявшей самые помпезные фильмы по заказу Третьего рейха. Ее судили 37 раз, но ни один приговор не поставил точку. Она любила младшего на сорок лет, а в 95 — принимала овации от Time, как настоящая звезда света и тени XX века.

Лени Рифеншталь — или Гелена Берта Амалия Рифеншталь, как записано в ее свидетельстве о рождении — сняла фильмы, которые до сих пор поражают своим размахом: «Олимпия», «Триумф воли», «Боги стадиона», «Долина». Любимая режиссерка Гитлера, она стала живым мифом Третьего Рейха — последним и самым прочным. После поражения нацистов ее карьера должна была угаснуть, имя — исчезнуть с афиш. Но произошло обратное. В этом и заключается главная интрига Лени: ее не сломили ни 37 судов, ни общественное осуждение, ни десятилетия, ни даже жуткие аварии. Она как будто снята собственной же камерой — черно-белый монумент, отказавшийся треснуть.

Женщина, которая должна была кануть в небытие за сотрудничество с самым опасным преступником ХХ века — Гитлером, — вместо этого осталась на сцене. Жила полной жизнью, удивляла мир, собирала овации. Как так? Волшебная сила таланта? Роковая судьба, которая бережет своих избранных? Или просто неуловимая удача? Ответ — как луч в задымленном зале: видно, но не схватишь. Ее нет и в документальном фильме «Сила образов. Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь» (1993), где режиссер Рэй Мюллер пытается разобраться в парадоксе этой фигуры. Но в том и смысл — углубиться в ее историю, чтобы лучше понять механику пропаганды. Потому что она — не единственная. Сегодня ее портрет вполне мог бы висеть рядом с портретами Симоньянок и Соловьевых. История показала: талант — не всегда оправдание. Но напоминание — обязательно.

Лени Рифеншталь — икона на грани зла

«Для меня Гитлер — величайший человек… Он умный, привлекательный. У Фридриха Великого, Ницше, Бисмарка — были недостатки. У него — ни одного», — эту фразу Лени Рифеншталь сказала в 1937 году американскому журналисту, без тени сомнения. Впоследствии эту цитату процитирует в своем фильме-расследовании «Время тьмы и молчания» режиссер Нина Гладиц. Ее целью было не только зафиксировать, но и доказать: и хотя Рифеншталь непосредственно не участвовала в преступлениях нацизма, но ее идеологическое влияние было разрушительным — и поэтому не менее опасным.

Это были 1980-е. За плечами у Лени — десятки лет судов, публичных дискуссий, оправдательных вердиктов. Но ее возвращение на арену кино, поддержка феминистских кругов и апелляции к «чистому искусству» вызвали у Гладиц ярость. Она спрашивала вслух то, что другие только думали: почему эта женщина, которая так увлеченно снимала фюрера, не ответила за это хотя бы морально?

Рифеншталь ответила по-своему — подала на Нину в суд за клевету. Ей тогда было 82, и она снова стояла в центре внимания, уверенная в собственной невиновности и прикрываясь архивными справками из прошлых трибуналов.

Лени Рифеншталь — наказана без приговора

После Второй мировой войны Лени Рифеншталь предстала перед 37 судами — но ни один не признал ее виновной в соучастии в нацистских преступлениях. Формально — невиновна. Но мир кино вынес ей неофициальный приговор: забвение. Новые проекты — четырнадцать — остались нереализованными, приглашений не было, а имя Рифеншталь превратилось в токсичный знак.

Она провела два года в психиатрической клинике. Ирония в том, что вытащило ее из пропасти то же, что и погрузило туда — кино. В 1952 году Финский олимпийский комитет предложил Лени снять фильм об Играх, вслед за ним — и Норвегия. Это стало моральной реабилитацией, хотя и не профессиональным камбэком: Рифеншталь вежливо отказалась, мол, свой идеальный фильм об Олимпиаде она уже сделала.

Несмотря на «штамп» прошлого, ее талант признавали: Жан Маре, Жан Кокто, Ингрид Бергман, Витторио де Сика хотели работать с ней. Потому что, кем бы она ни была — эта женщина была мастером.

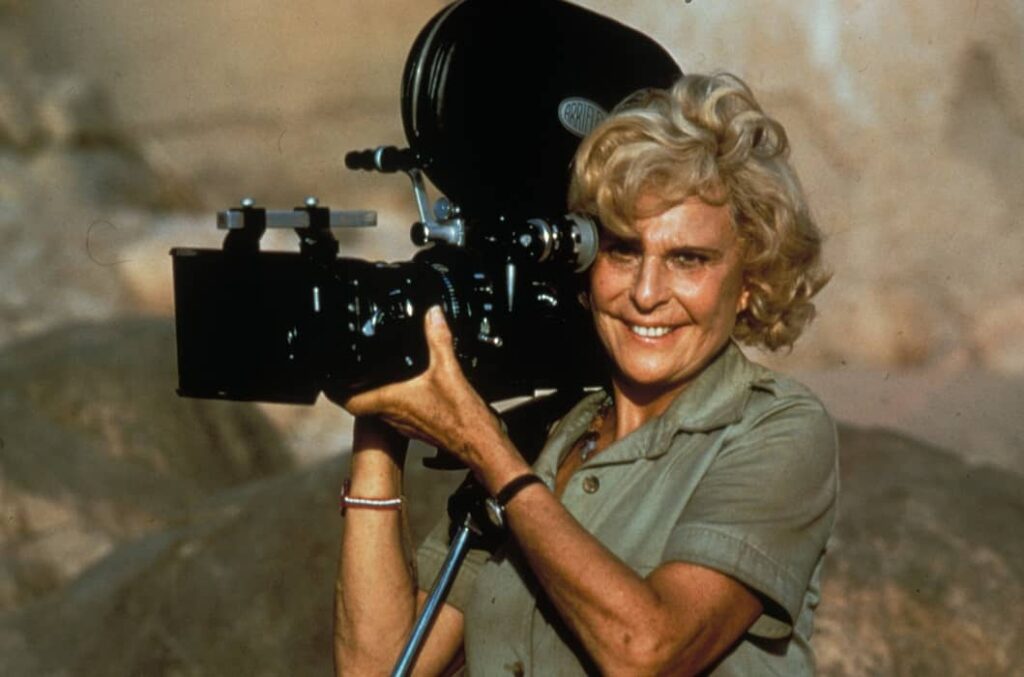

Бегство в саванну: кадры, не знавшие границ

После Европы, навсегда запечатлевшей на ее пленках маршевые строи и пафос империи, Лени Рифеншталь отправилась на другой континент — в Судан. Там она открыла новую себя и новый мир. Ее фотографии Африки были впечатляющими: живыми, проникновенными, без всякой режиссуры. The Sunday Times Magazine, Paris Match, Stern — самые престижные журналы мира соревновались за ее репортажи.

Но она не ограничилась пейзажами. Отбросив туристический подход, Рифеншталь погрузилась в жизнь нубийского племени, в которое до нее не ступала нога ни одного европейца. Она стала не просто свидетелем, а частью их мира, который почти не коснулась цивилизация. Они открыли ей свою Африку, а она — показала их всему миру.

Ее фото и фильмы стали уникальными антропологическими свидетельствами — источником для ученых, исследователей, журналистов.

Именно там, в жарком поле саванны, она встретила его — 26-летнего немецкого оператора Хорста Кетнера, выросшего в Чехословакии. Ей тогда было 66. История снова началась с объектива, но на этот раз — без диктатуры.

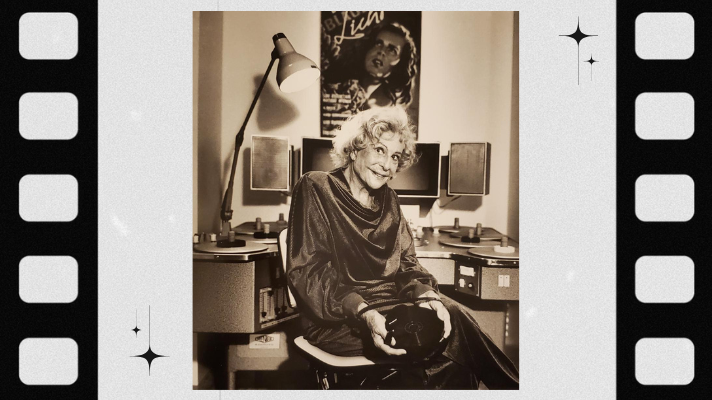

Без срока давности: вторая жизнь Лени Рифеншталь

В 80 — некоторые доживают, а Лени Рифеншталь только разгонялась. В 1987-м она выпускает мемуары — и они сразу становятся бестселлером. Ей 85, но она летает по миру с выставками, лекциями, автограф-сессиями. В аудиториях — студенты, в прессе — интервью, на сценах — овации.

В 1991 году она соглашается на документальный фильм о себе. «Сила образов. Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь» Рэя Мюллера впоследствии получит «Эмми». В кадре — не призрак прошлого, а харизматичная и ироничная героиня, которая делится секретами мастерства и уверенно держит фокус.

На 93-м году жизни — ретроспектива ее фильмов в Лейпциге. В 95 — персональная выставка в музее кино в Постдаме и почетное приглашение на юбилей Time, где зал аплодирует стоя женщине, которая в свое время фиксировала вторжение Вермахта в Польшу. И никто не вспоминает, что ее камера начинала с войны.

А в 98 — Рифеншталь буквально вырывается из объятий смерти: вертолет падает, она успевает катапультироваться. Кинематографическая сцена. Но и жизнь у нее была — как в кино.

Финальный кадр без титров

В августе 2002 года Лени Рифеншталь отпраздновала свой сотый день рождения с шиком — с бокалами, кинозвездами и вспышками фотоаппаратов. 8 сентября 2003 года, через две недели после своего 101-го дня рождения, Лени Рифеншталь умерла в собственном доме в городке Пекинг, что на Штарнбергском озере. Тихо, спокойно. Почти как в кино.

«Я всю жизнь принадлежала искусству… искала интересный поворот, чтобы создать незабываемый образ», — говорила Лени. И действительно: образ она создала. Не только в кадре, но и в себе — сильную, легендарную, противоречивую.

В 2007 году в Украине впервые официально показали ее работы — правда, не культовые «Олимпия» или «Триумф воли», а «более тихие» ленты: «Коралловый рай» и «Мечты об Африке». Да и без проката ее громкие фильмы давно циркулировали по кругам. Они поражают — и техникой, и масштабом, и внутренней противоречивостью. Как крошечная женщина создала такое величие? И как эта женщина с таким талантом могла добровольно работать на идеологию смерти — без сомнений и раскаяния?!

История Лени Рифеншталь — как хорошо срежиссированный фильм: визуально безупречный, морально тревожный, с финалом, который оставляет после себя не ответ, а вопрос.